ローライフレックス SL66E

2008年6月

ローライフレックスSL66Eを入手した訳はいくつかある。ひとつには私の写真撮影のスタイル上、無限遠からクローズアップまでが特別な操作無しにシームレスに行えるカメラが欲しいと思ったこと。もう1つは、ブロニカを使っていると比較上、どうしても気になる存在として常に念頭にあり、どうせなら一度購入して使ってみようと思ったことである。

SL66シリーズの歴史について簡単に触れておく。もともと戦前より二眼レフ「ローライフレックス」で名を成したローライ(フランケ&ハイデッケ)であり、66判の正方形画面では取材・報道分野からファッションポートレートまでを席巻していた時代もあったのだが、そのうちにそのお株をハッセルブラッドに奪われてしまう。そこで多大な開発予算と時間を掛け、ハッセルブラッドを研究し尽くして発売したのが1966年発表のローライフレックスSL66である。

しかしさすがに同じものは作らないドイツ魂であり、様々な独自性が盛り込まれたカメラであった。特にボディサイドのダイヤルによりスムーズに50mmも繰り出せるフォーカシング機構や、レンズとフィルム面との相対的な角度を±8度まで変化させることでフォーカス面を制御することが出来るアオリ機構が最大の特徴であろう。このカメラ、極端に重いわけではないが、ハッセルブラッドよりもかさむ 1.9kg (レンズ込み)という重量と、ちょっと変わっているなと思わせるような構造は、ほとんど(全て?)がこの凝った繰り出し機構のためであると思われる。とは言っても露出計が内蔵されたフォーカルプレーンシャッター搭載のハッセルブラッド(203FEなど)も1.7kgぐらいなので、200gも変わらないし、Vシリーズ(500系)にPME45等を付けたものよりももちろん軽い。ベローズを用いた場合など、言うに及ばす、である。

その後SL66は販売台数こそさほど多くないものの一定の認識と評価を得、レンズシャッターを搭載した完全電子制御のカメラ、ローライフレックスSLX(1976年)の発表後もローライの高級カメラとして製造が続けられた。そしてそのSLX・6000シリーズの技術を導入する形で露出計を内蔵したのが、このSL66E(1982年)である。いっぽう二眼レフのローライフレックスにも同じような露出計と調光システムが内蔵され、2.8GXとなった。

SL66Eには露出計が内蔵されているが、基本設計は最初のSL66とほとんど同じであり、シャッター機構も完全メカニカル制御のままである。そのため電池が切れても撮影は続行できる。SL66との変更点は以下の部分である。

露出計を内蔵するため、ミラーに測光素子が組み込まれた。これにより中央重点平均測光を行う。

フィルム感度の設定のため、フィルムバックにはクランクの外周にフィルム感度ダイヤルが設定され、ボディとフィルムバックの間には3接点の電子接点が備えられた。

露出計を絞り値と連動させるため、レンズマウントの周囲に露出計連動爪が備え付けられ、ボディ側で絞り値を電気信号に変換する。またそのためレンズの絞りリングにはEリングと呼ばれる露出計連動のためのリングが装着されるようになった。

ボディ側面に電池ボックスとバッテリーチェッカーが備え付けられた。

ミラーボックスの底にフィルム面を向いた調光素子が装備され、これによりストロボのTTL調光が可能となった。

ボディが全体に黒色仕上げとなった。

またその後に、SL66Eにスポット測光機能を追加したモデルSL66SEと、ストロボ調光機能だけを残し露出計を取り除いたスタジオ用モデルSL66Xが発売されている。

解説動画

VIDEO

各部の説明

露出計周り

露出計の表示部分。画面の上端に5個の発光ダイオード(LED)が備えられており、0.5EV刻みとなっている。中央が緑、その左右が橙色で、両端が赤色である。そのため意識して露出計へ視線を向けなくても露出の把握が可能。露出計の反応は非常に早く、この写真ではストロボを炊いているがその光に反応して表示が移動したために3点が同時に点灯しているような写真となった。

露出計はシャッターボタンの半押しで約20秒間動作する。また、シャッターダイヤルをバルブに設定するとOFFになる。

レンズとの露出計連動部分。この爪がEリングにより動かされることで絞り値がボディに伝達される。またレンズマウント上側に露出補正ダイアルがある。

フォーカシング・ピント合わせ機構

繰り出し量は50mmまでであり、標準レンズではこのとき 0.6倍、つまり10cm角の範囲をフィルム一杯に写すことが出来る。フォーカシングノブの1回転につき10mm繰り出されるので、一杯に繰り出すにはフォーカシングノブを5回転させることになる。レールの側面には繰り出し位置での撮影倍率と露出倍数が示されている。最も上が 80mm (正方向取り付け時)用で、0〜0.6倍。また最下段は80mmレンズを逆向きに装着したときのもので、1〜1.5倍であることを示している。

フォーカシングノブには 50mm, 80mm, 150mm, 250mm の各レンズの距離目盛りが全て内蔵されていて、簡単な操作で切り替えることが出来る。ただし距離目盛りが役に立つのは最初の1回転だけだが、標準レンズではその間に 0.85m までのピント合わせが出来るため、ハッセルブラッドなど通常のカメラに対して引けを取るものではない。

SL66シリーズ最大の特徴が、このレンズのティルト機構だろう。グラフレックスやソホフレックスなど初期の大判一眼レフもラック&ピニオン方式と蛇腹により大きな繰り出し量を持っていたが、SL66ではヘリカルギアという特殊な機構を用いることで、スムーズで頑強な繰り出し機構を実現すると共にこのティルト機構の実現も可能にしている。ティルトの角度は上下各々8度までだが、特に遠距離撮影時には十二分な補正量である。

遠距離撮影時、つまり繰り出し量が小さいときにもティルトを可能とするため、単に蛇腹の柔軟性だけに頼るのではなく、蛇腹のボディ側取り付け部にレールを備え、取り付け部そのものを上下にずらすような仕組みになっている(ただし無限遠撮影時、つまり蛇腹が縮みきっているときはティルト出来ないので、数mmレンズを繰り出す必要がある)。この写真のように上下にティルトすると "ROLLEIFLEX" の銘板ごと、蛇腹取り付け部が滑らかに上下に移動する。またレンズボードを支えている側面の繰り出しレールもこの銘板の部品に対して組み付けられており、ボディ後端のティルト支点(ピボット)との3点支持によって剛性感の高いレンズ保持を実現している。

レンズマウントは、その外周にもう1つのバヨネットマウントを備えており、レンズをそのままアダプター無しで前後逆に装着することが出来る。ただし絞りは連動しない(自動絞りとしては動作しない)。レンズが前すぼまりになるため近接時のライティングが容易。

フィルムバック周り

今回入手したSL66Eには、SL66SEと同型のフィルムバックが備わっていた。SL66 / SL66E のフィルムバックはオートマット式であり、スタートマークを合わせなくてもフィルムの厚みを検知して自動的に1コマ目が出る。また 120/220 共用型である。それに対してこの SL66SE 用バックはスタートマーク方式であり、また120フィルム専用となっている。引き蓋は上(ファインダのすぐ後ろ付近)から差し込まれ、また未使用時はフィルムバックの背面に下から格納できる。

フィルムバック内部のフィルムインサートを示す。赤い矢印でスタートマーク位置が指示されている。このタイプではフィルムバックとインサートのシリアルナンバーは同一とはなっていない。国内取り扱いは日本シイベルヘグナー。

レンズ

ローライがカールツァイスと共同開発したコーティング "HFT" であることが赤い文字で示されている。

レンズ設計はカールツァイスによるプラナーであるが、ローライによるライセンス生産である。

付属品

ローライSL66シリーズのアオリ機構は大判カメラ等を使い慣れた人ならともかく、中判カメラを中心に使用している人には馴染みの薄いものだ。そこで、ローライSL66には上の写真のように、簡単にティルト角や被写界深度を確認できるカードが付属していた。また取説にも数ページではあるがその使い方が解説されている。

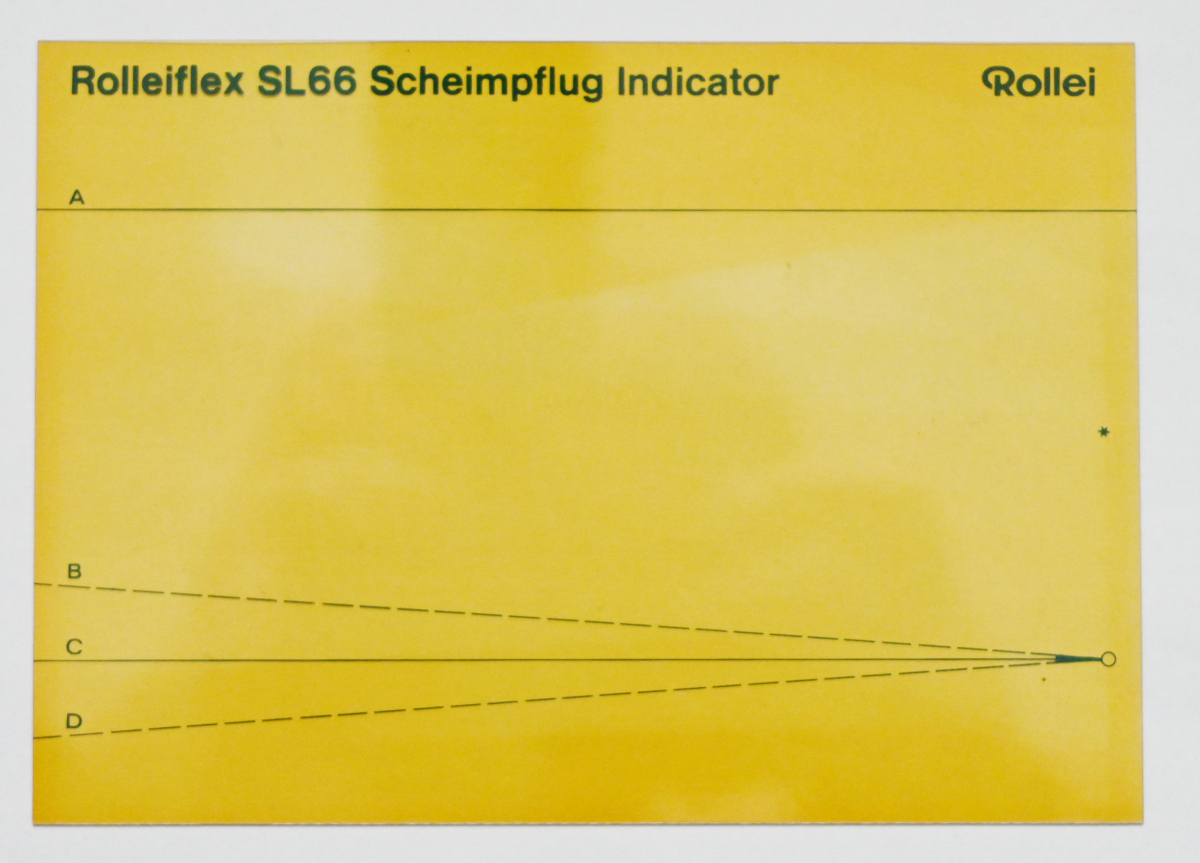

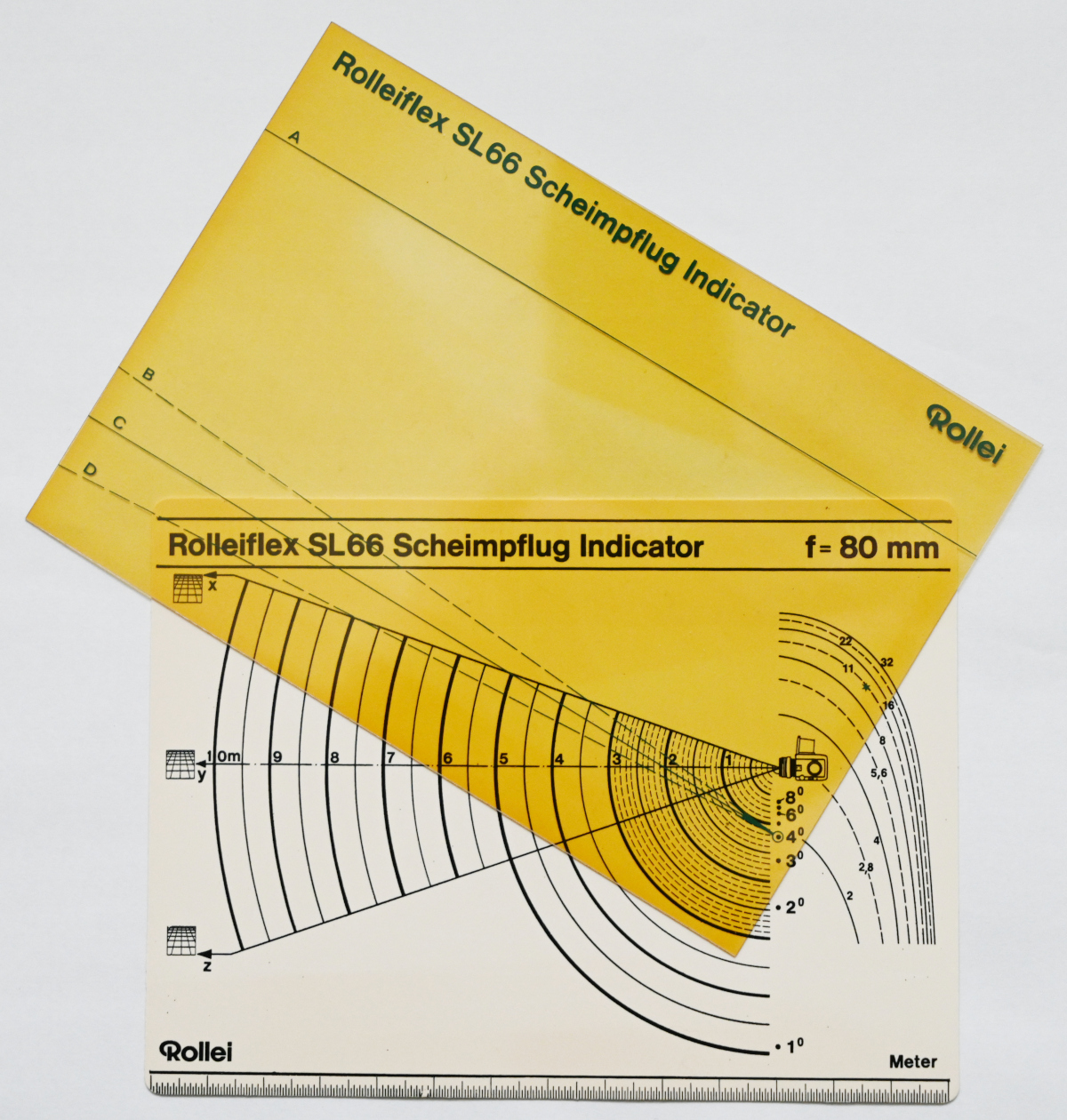

このカード (Scheimpflug Indicator) は白いカードと透明なカードの組になっており、組み合わせて使用する。カードには A から D までの直線・点線に加え、右端に◯印と*印がついている。

右の写真は、アオリ機構で4°のティルトを行っている様子を示している(◯印を4°のところに合わせている)。直線y(光軸)と直線C(被写体面)の交点から、画面中央で 2m の距離にピントを合わせているときだと分かる。このとき、直線xと直線Cの交点から画面の上端では5mにピントが合い、同時に画面の下端では約1.35mにピントが合うことが直線Cと直線zの交点から分かる。

点線BとDは被写界深度の前端・後端を表すが、これは任意の絞り値では分からず、特定のF値の場合に対応する。この場合はF値が11のときの被写界深度であることが、カードの*印が右の曲線 11 の上にあることから分かる。他にも、画面上端では2.5mから8mの範囲にピントが合うことや(点線B, D と直線xの交点)、被写体面である直線Cが地面である場合のカメラの高さが約1mであることが、直線Cが接する円弧の半径から分かる。

このカードのうち不透明な白カードはレンズごとに異なっており、当時は交換レンズに付属していたようである。

ブロニカ EC-TL との比較

ブロニカ EC-TL は同じくフォーカルプレーンシャッターの66判カメラであり、ローライSL66Eとはお互いに好敵手の関係にある。EC-TL は電子制御シャッターのため、自動露出が可能であるという特色を持つ。その代わりマニュアル露出時の測光は絞り込み測光となる。

大きさ・重量はほぼ同じ(EC-TL のほうがやや重い)。またミラーまわりの独自設計によりブロニカではレンズをミラーギリギリにまで装着できるため、標準レンズが 75mm となっている。

フィルムバックとの切断面をほぼ同じ位置にしたところ。ローライフレックスの方がレンズ前端までの長さが長いことが分かる。またブロニカでも引き蓋をフィルムバック背面に格納することが出来るが、これはローライとの間で技術交流と特許交換がなされたためである。引き蓋についてはローライからブロニカへ、また逆にローライの別のカメラではブロニカのフィルムバックに関する特許が使用されている。そのようなこともあり、デザインの類似性も問題にされなかったのであろう。

二つのカメラの印象は驚くほど似ている。特に前面から見たときに8角形に面取りされたように見える全体の形状や、貼り革の配置などに類似性が見られる。どちらを選ぶかは、もちろん、あなた次第である。それぞれに特徴があり、どちらが優れているとは一概には言えない。

大判レンズ等の利用

ローライフレックスSL66シリーズはボディ内にフォーカルプレーンシャッターを備えること、またやはりボディ側にレンズ繰り出し機構を備えることから、純正でなくても様々なレンズを取り付けるだけでピント合わせと撮影を行うことができる。ここでは大判用レンズである、ドイツ・ローデンシュトック製 アポマクロシロナー 120mm F5.6 を装着してみた。

このレンズはマクロ撮影用に特に設計されたレンズ で、普通のレンズは無限遠の被写体を撮影することを基準に設計されるところ、このレンズは撮影倍率が0.2倍から2倍までの範囲で最高の性能を発揮するように設計されている。同様のレンズに大判用ニッコールの AM ED タイプがあるが、このレンズは前後が完全対称で、等倍を基準に設計されているところ、アポマクロシロナーはやや非対称で、より低い倍率での撮影(通常に近い撮影)を基準にしているところが異なる。本来は非常に高価なレンズだが、訳あって2本も入手することが出来た。コパル0番シャッターが付いているが、絞り枚数は7枚。

なおローライフレックスSL66の純正品としてのマクロレンズには、Sプラナーおよびマクロプラナー 120mm F5.6 が存在し、これと焦点距離およびF値は同じである(なお最後期にマクロプラナー 120mm F4 が登場したということであるが、かなりの珍品とのこと)。

このレンズをSL66に装着するには、SL66のマウントのバヨネットに適合する金具が必要になる。ローライ純正品も存在したが、現在は

台湾の方が制作しているもの を容易に入手することができる。このマウントは標準で大判用シャッターの0番を取り付けるための直径35mmの穴が開いているので、そのまま無加工でこのアポマクロシロナーを装着することができる(特注で他の直径の穴を開けてもらうことも可能)。

レンズをボディに装着したところ。この写真では、無限遠にピントを合わせた状態を示している。フランジバックの関係で、レンズを9mm繰り出した位置で無限遠にピントを合わせることが出来た。SL66は、純正レンズでは無限遠のとき(蛇腹が縮みきっているとき)はレンズをティルトすることが出来ないが、このレンズを装着した場合は9mmだけ繰り出されているので、無限遠でもフルに±8度のティルトをすることが出来、風景写真でのミニチュア効果を得るための逆アオリをすることもできる。また蛇腹をフルに50mm伸ばした状態では、0.3倍程度の倍率で撮影することができる。

ローライフレックスの名を戴いたカメラ3機種。右から

Rolleiflex 4x4 Gray Model (通称、ベビーローライ) 、

Rolleifex 2.8C (Planar 80mm F2.8付) 、そしてRolleiflex SL66E(HFT Planar 80mm F2.8付)。Rolleiflex 2.8C は初めてプラナーが装着されたローライフレックスで、その後のモデルよりも絞りの枚数が多く、どのような絞り設定でも円形のなめらかなぼけが期待でき、無粋な露出計やライトバリュー連動もなくて使い勝手の良いモデルである。