マミヤシックス・オートマットによるスプリングカメラの完成

2008年7月初版

マミヤシックス・オートマットは、歴史上特筆されるべきカメラだ。というのは、スプリングカメラを含め、あらゆる中判の折りたたみ式カメラ(フォールディングカメラ)の中で事実上最初にセルフコッキング機構を搭載したからだ。この点は私にとっても非常に重要で、コレクションに是非加えるべきカメラとして以前から適価で状態の良いものがないものか、と探していた理由もここにある。

折りたたみ式のカメラは古今東西、様々な形式のものが出現した。もっとも代表的なものはツアイスイコンのイコンタシリーズやフォクトレンダーのベッサシリーズなどのスプリングカメラが挙げられる。他にもいわゆるプレスカメラと言われるような、レンズボードをレールに沿って引き出すものや、新旧プラウベルマキナのようなクラップ形式のものがある。しかしそれらのカメラでは、ボディとレンズとの位置関係が変化するためにその間の連動機構が省略されているものが多い。

操作性を向上させるための連動機構のうち、主要なものは3種類であることはレチナのページ でも紹介した。すなわち、レンズ付近でなくボディ側に備わるシャッターボタン、レンズの繰り出しに連動した距離計、そしてセルフコッキングである。しかし意外にこの3点を全て備えた折り畳みカメラは少ない。特に中判カメラに関して言えば、近代になって登場し、「復活」とか「懐かしの」などの枕詞を添えられたようなカメラは別として、堂々と現役を張った時代のものとしてはこのマミヤシックス・オートマットしかないと言っても過言ではない。

そこで私が所有するカメラのうち、これら3点の連動機構を全て備えた折りたたみ式カメラを並べてみた。後列は35mmカメラ(135フィルムを使うカメラ)で、左から

コダック・レチナIIIc(黒) 、

アルコ35オートマットD 、

コダック・レチナ IIa(ニッコール装着改造) である。また前列は中判カメラ(120フィルムを使うカメラ)であり、左から順に、富士フイルム

フジカ GS645 Professional ,

PLAUBEL makina67 , そしてマミヤシックス・オートマットである。そして詳細についてはそれぞれのカメラの紹介ページを参照されたいが、このうち金属製のトップカバーを持つ後列3台と前列右端の1台の、計4台は1950年代のカメラである。それに対し、他のカメラはそれぞれ 1979年と1983年のカメラであるから、はっきりと時代が異なることが分かる。他には、35mmではフォクトレンダーの

ヴィテッサ シリーズ。中判では、このページで紹介するマミヤシックスの直系の子孫であり、デビュー当時は「名機復活」と話題になったニューマミヤ6があるが、これもマキナやフジに続く近代型中判RFの仲間である(ただしこのカメラは折り畳みカメラ(カメラ側に沈胴機構がついたカメラ)でありながらレンズ交換が出来る、他に例をみないものである。その先進性は、まさにマミヤ6オートマットの精神を受け継ぐものだといえよう)。

ここで簡単にそれぞれのカメラの仕様を比較してみた。

機種 画面サイズ レンズ 重量 畳んだときの薄さ

Kodak Retina IIa 35mm 50mm F2 580g 45mm

Kodak Retina IIIc 35mm 50mm F2 650g 46mm

Voigtlander Vitessa 35mm 50mm F2 670g 43mm

Arco35 35mm 50mm F2.4 680g 52mm

Fuji GS645 6x4.5 75mm F3.4 820g 56mm

Fuji GA645 6x4.5 60mm F4 815g 66mm

Mamiya6 automat 6x6 75mm F3.5 850g 55mm

PLAUBEL Makina67 6x7 80mm F2.8 1,250g 56.5mm

使用するフィルムが異なるレチナが軽く小さいのは当然としても、意外と近代のカメラは重いのだということが分かる。近代のカメラはどれも性能の良い露出計を持つこと、ファインダに採光式ブライトフレームを備えること、マキナについては画面サイズの割りに非常に明るいレンズを搭載していることもあり、ある程度重いことは仕方がない部分もあるが、こうして比較してみると、やはりマミヤシックスの画面サイズに対する軽さと薄さが際だつようである。特にこれらのカメラのうち3種はいわゆるレンズキャップに相当する「蓋」を内蔵しているためキャップの取り忘れという重大な失敗を犯す心配が無く、収納にも便利というのは意外に大きいポイントである。

こうしてボディとレンズが完全に連動するカメラを揃えて改めて観察してみると、それぞれにたいへん凝ったメカニズムが採用されていることも興味を引く。レチナは小型ながら連動機構は大変上手にまとめられており、特にセルフコッキング機構に関しては割りを入れた丸棒の上をピニオンギアがスライドするという、いかにもドイツらしい機械工作のうまさを見せてくれるシステムとなっている。それに比べGS645は、蓋部分の内側に細かいプラスティック部品やプレス加工された薄板が多数装着されており、必要以上に複雑であるだけでなく、やや信頼性を欠いたメカであるように感じられる。実際、不具合は少なくないようで、特にシャッターレリーズについてはボタンの押し下げ力を直接シャッターへ伝達するのではなく、シャッターボタンの押し下げにより固定解除された部品がバネがの力により走行することでシャッターを蹴るようになっている点がまずいようだ。またそのためにタイム露出のみレンズ側のボタンで行うようになっている点や、シャッターをチャージしないと折りたためないなどの制約を持つ点、他にはレンズの固定機構がまずく確実に操作しないとレンズの固定が不十分となりがちである点などでスマートとは言い難く、穴があきやすい合成皮革の蛇腹を含め全体的に品質の低さを感じさせる。レンズが良いだけに惜しいカメラである。

マキナ67は、オリジナルのマキナの設計を踏襲するという難しい課題を与えられながらうまくまとめられており、レンズを格納するためのX字型のたすきをそのまま用いてレンズを前後させる点が独特である。コッキングとレリーズについては、 リンケージ内を通された1本のワイヤの巻き上げと弛緩により行っており、その意味では GS645 と同様であるが、ワイヤにかけられたバネが強力であるためシャッターの動作に不安はない。シャッターを押した時点で途中まで弛緩し、さらにシャッターを離した時点で残りを弛緩する方法を採ることで、ボディ側のシャッターボタンでバルブ露出が出来るようになっている点も面白い。

そして最後にマミヤシックスであるが、これは有名なバックフォーカシングシステムを採用することで難しい連動の問題を見事にかわしている。

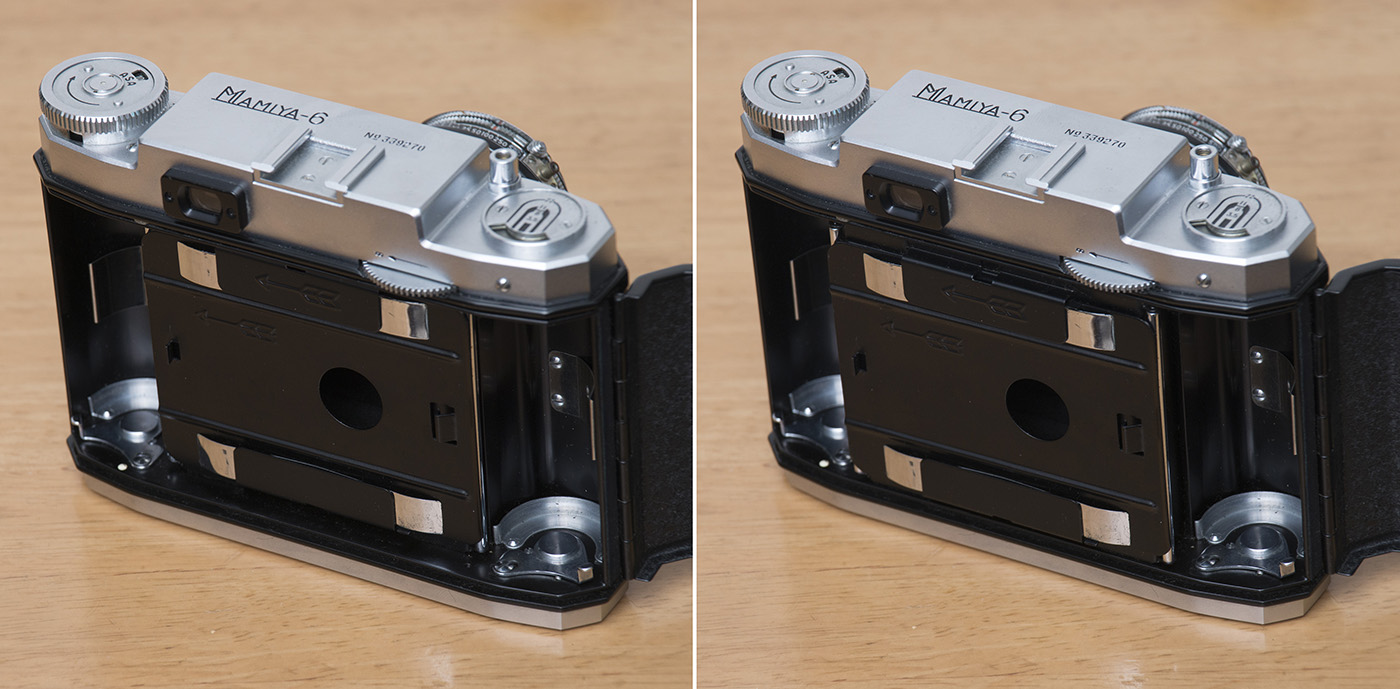

上の写真は内部のフィルムゲートの前進・後退の様子を示したものである。カメラ後方に突き出たギアを、カメラをホールドした右手親指で回転させることで軽くスムーズにフィルムゲートが前後する。フィルムゲートの4隅にそれぞれカムが設置されており、それらは細い軸やギアで違いに連結されているため、平行性も問題にならないと思われる。そしてこれによりレンズとボディとの位置関係が不変となり、同時にその間の距離計連動機構が不要となることで、結果的にセルフコッキングの搭載も容易になったのではないかと思われる。

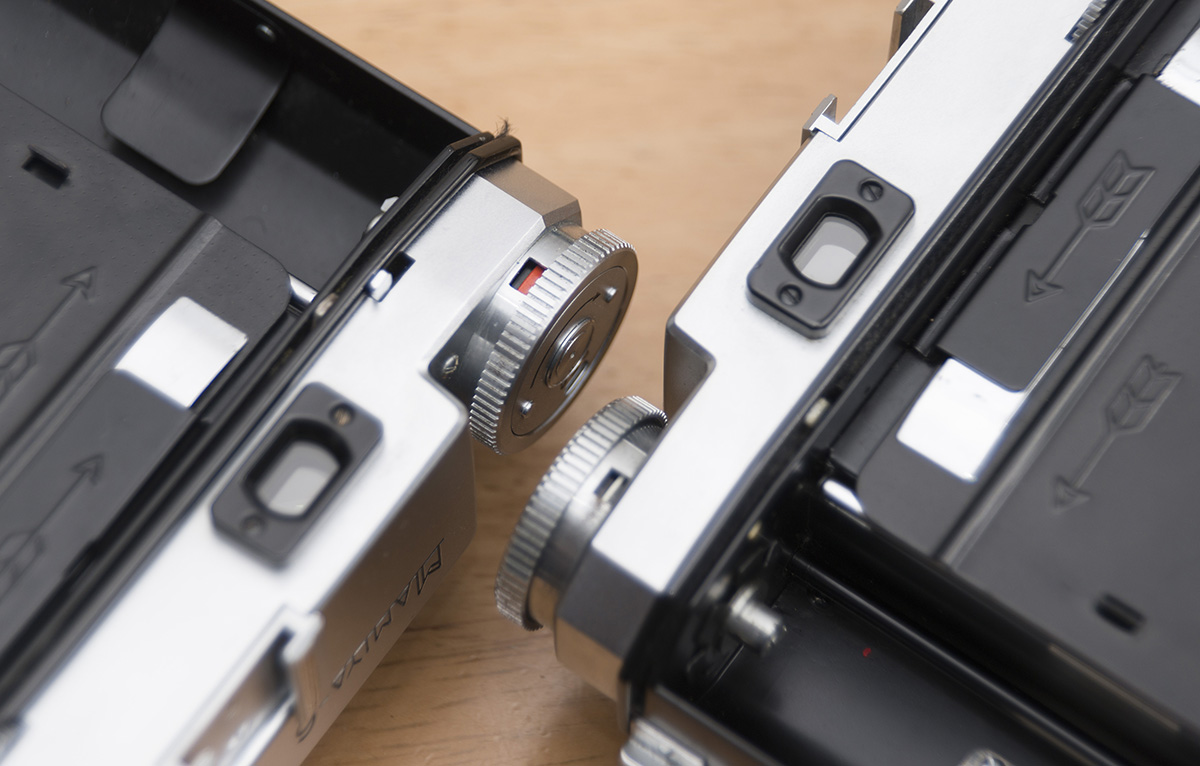

バックフォーカスを採用していないカメラではどうか。レチナや GS645、マキナ67等はもちろん前玉回転式ではなくレンズ全群を前後させているために、同時にシャッターユニットそのものも前後に動かさねばならない。そのためその前後移動量を吸収するための構造が、セルフコッキングとレリーズのメカニズムの両方に必要とされるのだ。具体的には、幅を持たせたギアを搭載し、ギアの歯のかみ合い位置が軸方向に移動するメカニズムを搭載していたり(レチナ)、ワイヤーを使ったり(マキナ67)、光軸方向に長さを持たせたピンで連結部分を蹴るようにしたり(GS645, レチナ)、という苦労を背負い込んでいる。また同時に、距離計の連動機構(レンズの前後移動量をボディへ機械的に伝達する機構)を折り畳み時に待避するという難題も抱えることになる。特にこの部分はバックラッシュ(がたつき)が許されない部分であるため、設計には工夫が必要であろう。マキナ67と、マミヤ6がともにボディ側に距離調整ノブを持つというのは単なる偶然ではないように思われる。折り畳みカメラでは、レンズとボディとががっちり固定されているわけではないので、レンズ側のヘリコイドを捻るような操作が不要であるというのも精神衛生上良い。

この「レンズとボディとの位置関係が変化しない」ということは別のメリットも生み出している。それは、カメラを畳むときに距離を無限遠に戻さなくても良いという点だ。レチナや GS645 は折り畳む前に距離を無限遠に合わせなければならないが、マミヤ6ではこの点を考慮する必要はない。なおマキナ67はいつでも畳むことが出来るが、マミヤ6との微妙な違いを挙げるなら、畳んだ状態でも距離計が動くのはマミヤ6だけだということになる。

ただしこのようなマミヤにも欠点はあり、畳んだ状態で巻き上げノブによりフィルムを巻き上げても、シャッターがチャージされないということは知っておく必要がある。この場合はカメラを展開してからシャッターを手動でチャージすれば良い。

個人的には、これほど状態の良いマミヤシックスには触れたことがなかったため、マミヤシックスの品質が非常に高いことに驚かされているというのが正直な感想である。特に上下のプレス部品のエッジの効いた面取り仕上げやメッキの質感、切削加工された各金属部品の輝きや塗りの滑らかさなど、同時期のニコン等(S2型の時期)にも比肩しうる内容だと思う。シリアルナンバーからは、装着されたズイコーレンズもかなり後期のものであるらしく、曇りも一切見られないのはうれしい点だ。以下で紹介する、最終型の「オートマット2型」とは異なり、ファインダにブライトフレームは備わらないものの、ボディに厚みがあるからかこの種のファインダとしては視野の境界は比較的はっきりしており、フレーミングしやすいファインダである。

解説動画

VIDEO

マミヤシックス・オートマット2型

マミヤシックス・オートマットは1958年7月にモデルチェンジし、2型に発展する。2型は一言で言えば、1型のファインダを改良し、アルバダ式のブライトフレームを装備したモデルである。またこのとき同時に、レンズをオリンパス・ズイコーから自社製のマミヤ・セコールに変更している。その他の仕様はほとんど同一であるように思われるが、実は全体の大きさが変更されている。

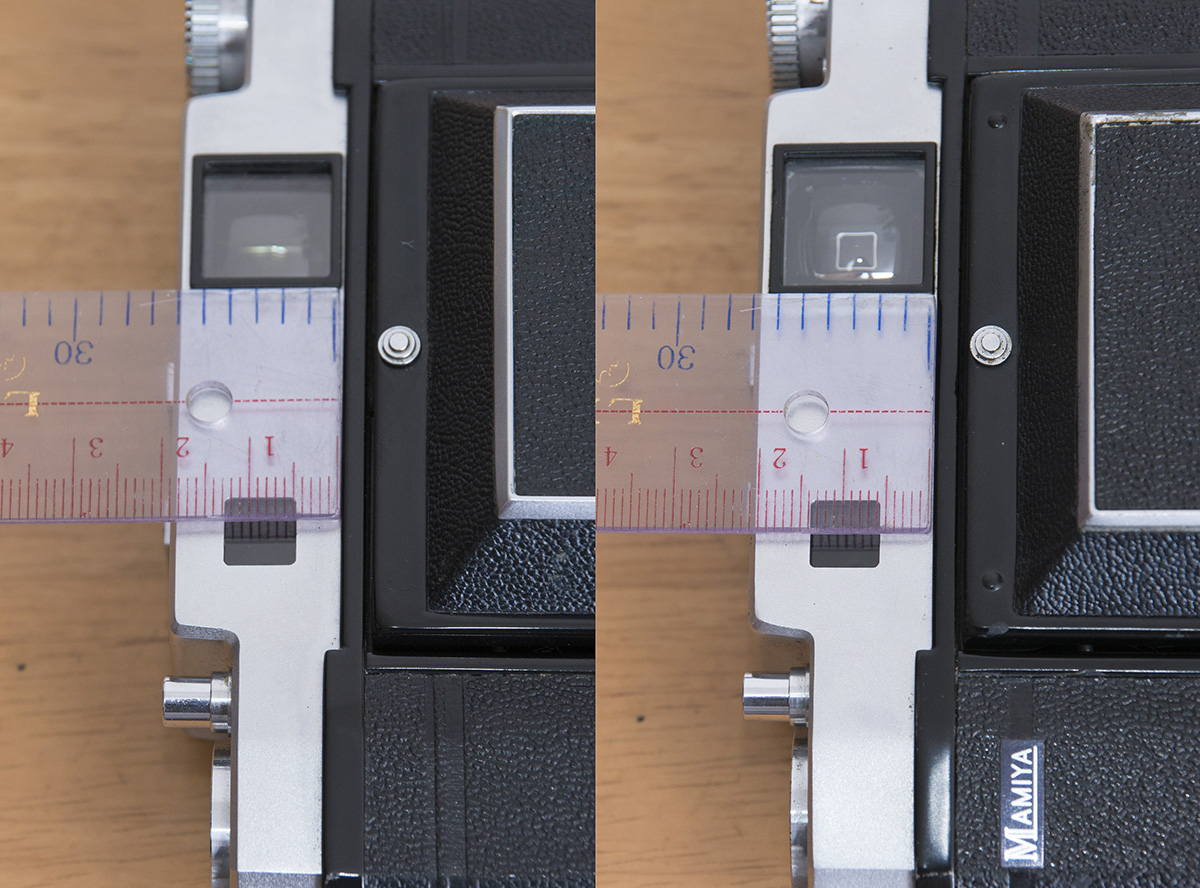

もっともはっきりした相違点は、アイピースの大きさだろう。1型ではブライトフレームが備わらないため、視野をくっきりと見せ、また眼球の位置ずれによるフレーミングの誤差を防ぐため、適度に絞られたアイピースが備えられている。それに対し2型では、アルバダ式ブライトフレームにより正確なフレーミングが可能となり、眼球位置による誤差が生じないため、アイピースが大型化されている。このため距離計連動式カメラとしては例外的にアイポイントが長く、眼鏡を着用していても無理なく視野全体をフレーミングすることが出来る。

アイピースに比べ、こちらは1型を見慣れたユーザーであっても実際に2台を並べてみないとなかなか気づくのが難しい点かもしれない。内部の光学系の変更に合わせ、ファインダの対物側の窓も大きくされているのだ。また細かいことだが、前蓋のロックつまみの左右に、2型では2つの小さな突起が追加されている。

ファインダ窓の大きさの変化に気づきにくいのは、2型ではトップカバーの高さをわずかに増したことでデザインが整えられ、ファインダ枠と天面・ボディとの隙間にほとんど変化がないからかもしれない。写真からは、2型ではトップカバーの高さが約 2mm 増加されていることが分かる。ただしファインダの倍率には変化がないようである。

トップカバーの高さの変更は、ファインダ部分の段差ではなく、肩部分の高さごと変更されている。段差の大きさが保たれているため、全体としての印象に変化が感じられず、大きさの違いがわかりにくくなっているのだと思われる。

2型のファインダは上の写真のように見える。左上に小さく、近接時のパララックス補正マークが記されている。全体として非常にクリアで、前述のようにアイポイントも長いため、たいへん見やすいファインダに仕上がっている。

マミヤシックス・オートマットの内部構造

マミヤシックス・オートマットはセルフコッキングだけでなく、自動巻き止めやバックフォーカシング機構などスプリングカメラとしては多機能であるため、内部構造も少々複雑である。

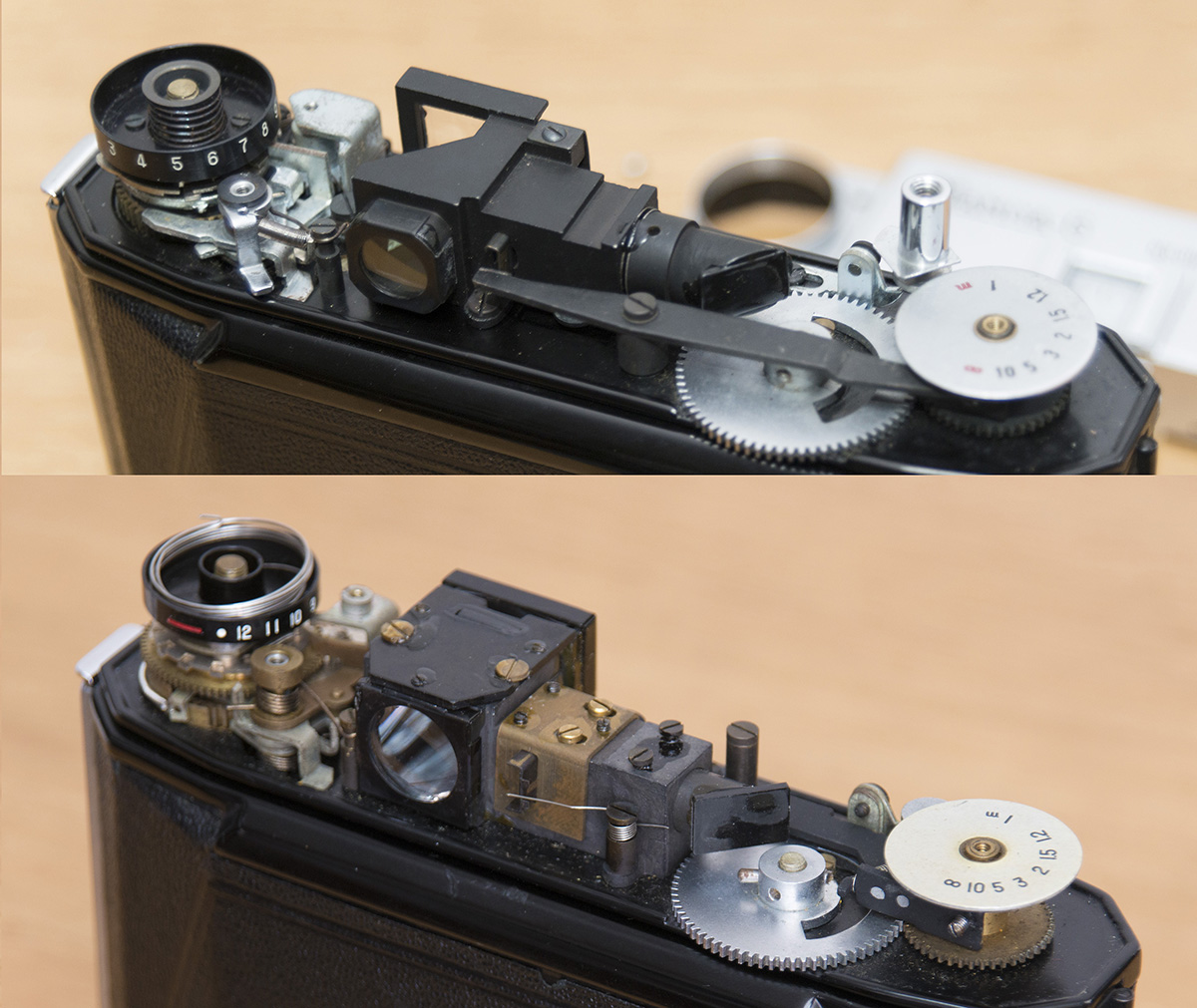

トップカバー内部を前から見たところ。距離計ユニットはかなり密閉度の高い一体構造となっており、2本のネジでボディに止められている。組み上がった状態で各部に緩み止めがしっかり塗られているので、狂っていない限り分解しないほうが良い。軍艦部、向かって左側は距離計の連動機構、右側はフィルムカウンターと自動巻き止め機構である。シャッターボタンの押下により巻き止めを解除するためのリンクが距離計の下を通っている。フィルムカウンターの左手前に銀色のギアがあるが、このギアの軸がボディの底部へ通じていて、セルフコッキング機構へと動力を伝える。

トップカバー内部を背面側から見たところ。距離合わせを行う大きなダイヤルは、その軸がボディを縦に貫通しており、底カバー内部を経由してバックフォーカシングを行う。その右側の距離指標の下に距離計連動カムがあり、そこから長いレバーを介して距離計に差し込まれたレンズがスライドされ、距離計の像が動く。このモデルは前期型であるため、左側には巻き止め解除レバーが取り付けられている。

ボディ底カバー内部。向かって左側はセルフコッキングのためのクランク機構で、このクランクが一回転することによりシャッターチャージのための往復動作が生み出される。クランクがちょうど1回転したところで動力を切り離す機構と、シャッターを切ると再び連携を繋ぐ機構が付いている。このセルフコッキング機構では部品同士が面で擦れ合う部分が多いため、左右に動くプレートの摺動部分を適宜グリスアップすると巻き上げが軽くなる。セルフコッキング機構の下に見える、真鍮の細かいギアはバックフォーカシングのためのギアで、フィルムゲートを左右から並行に保持しつつ前後させるために、フォーカシングダイヤルの回転を反対側へ伝達する役割を担っている。このように底カバー内にも複雑な機構が収められているため、三脚穴は端へ寄せられている。

マミヤシックス・オートマットのバリエーション

そもそもマミヤシックスはバリエーションに富んでおり、

マミヤ自身のホームページ によると1940年から約20年間の各機種を14機種に分類しているが、そのうちの1つであるマミヤシックス・オートマットの中にも2種類のバリエーションが存在する。

上の2台はどちらもズイコーレンズを搭載したマミヤシックス・オートマットで、II型ではない。しかし左の個体には巻止解除レバーが付いているのに対し、右の個体には付いていない。シリアルナンバーからは、巻止解除レバーのないもののほうが後のもののようである。ここではレバーのついたものを前期型、ないものを後期型と呼ぶことにする。

前期型・後期型ともに、シャッターを切ると同時に自動巻き止めが解除され、すぐに次の巻き上げを行うことが出来るため、使い勝手は大きく変わらない。別の言い方をすると、前期型でも特に変わった操作(撮影途中で残りフィルムを全て巻き上げてしまうとか、何らかのトラブルとか)でない限り、巻止解除レバーに触れる必要は一切ない。ただし裏ぶたを開けたときの挙動やフィルムカウンターの進み方が異なる。

上の写真は前期型(左)と後期型(右)の内部である。後期型では裏蓋を開くと、バネ(カウンター文字盤の内側の銀色のバネ)の力でフィルムカウンターが逆方向に回転して元の位置に復元するが、前期型では裏ぶたを開けてから巻き上げノブを回すことで(フィルムを装填するときの自然な動作で)フィルムカウンターが順方向に回転して初期位置に復元される。またフィルムカウンター文字盤の回転方向も逆になっていて、前期型では巻上げノブと同一(時計回り)であるのに対し、後期型では逆回り(反時計回り)に動く。上の写真でも、文字の並び順が逆になっていることが分かるだろう。フィルムカウンター復元時の表示も前期型では赤色の帯で表示されるのに対し、後期型では細い白線になっている。後期型では単に巻止解除レバーが省略されただけでなく、フィルムカウンター部分の内部構造が根本的に変更されている。距離計やセルフコッキングまわりの構造に変更はない。

マミヤシックス・オートマット2型では、ファインダにブライトフレーム光学系が組み込まれることで、当然その部品形状が大きく変化しているが、その他にもいくつかの変化が見られる。大きい変化として、距離計内部の可動レンズを動かすレバーが、1型ではボディ後方に取り付けられているのに対し、2型ではレバーの動きがファインダ光学系の前へ回され、可動レンズを前から押すような形式に変更されている点である。アルバダ光学系が追加されたことで距離計の光学系全体がカメラの後寄りに移動され、そのためレバーのスペースが無くなったためだと思われる。なお、上の写真の1型は前期型であるため、フィルムカウンター周りも大きく変更されているが、1型でも後期型では2型とほぼ同じ構造に変更されている。

特注の革ケース

マミヤシックス・オートマットを使用する上で現代のカメラとの違いを感じる部分の1つに、ストラップラグがボディ本体にないことが挙げられる。本来は革ケースに入れたまま使うことが想定されており、従ってカメラ単体ではストラップで吊ることが出来ない。当時はそのような使い方が主流であったとはいえ、現代までこのように状態の良いカメラが残っているのもまた革ケースあってのことである。しかしたいてい革ケースは傷んだり革が硬くなっていたりして、ちぎれそうになっているものもある。私の場合ケース無しで購入したのだが、おそらくずっと一緒にあったはずのケースは状態が悪く処分されたのだろう。

そこで革ケースを1点から特注で製作してくださる、

カメラ。ヒラノ にこのカメラを送って作ってもらった。ごらんの通りとても良い出来でしっかりしており、真新しい革の香りもすがすがしい。背面については、ピント合わせに支障がないように少し高さを下げていただいた。またさらに、私の好みでストラップ部分には長さ調整金具を付けないように製作していただいたが、このように細かい注文にも応えていただけるのが1点製作のまた良いところでもある。

純正ケース

マミヤ6オートマットを入手してからかなり後になって、純正の革ケースを入手した。他のカメラでもよく見られるようなデザインのケースだが、しっかり出来ており材質も良いようだ。

少し不思議に感じるのは、その前面に "MAMIYA-6 AUTOMATIC" と書かれている点だ。正式名称は、以下に掲載した当時の広告のように「マミヤシックス オートマット」なのだが、だからといってこのケースが珍しい訳ではなく、オートマット用ケースではこのように AUTOMATIC と書かれているケースしか見かけない。

ともあれ、"AUTOMATIC" = 「自動」の意味は、その時々で変わるものだ。もちろん、ピント合わせ(オートフォーカス)でも、自動露出でもない。ニコン一眼レフ黎明期のレンズに刻まれていた Auto の意味は、シャッターを切ると自動的に絞りが絞り込まれ、撮影が終わると再び開放絞りに復帰することを指し、これは「自動絞り」と呼ばれていた。ローライフレックスなど一部のカメラでは、フィルムをただセットして巻き上げるだけで、正確に1コマ目がセットされることをオートマットと呼んでいた。それらに対しこのカメラでは、フィルム巻き上げに連動してシャッターがセットされることをオートマットと呼んでいる。しかしこのことは、先に述べたように、この種の蛇腹式折りたたみカメラでは抜きん出た、まさに主張するに足る先進的な機能であったといえる。

マミヤ6用 オートアップ(接写装置)

マミヤシックスに対応した接写アクセサリ、オートアップ。詳細は

オートアップのページ を参照ください。

マミヤ6オートマット 当時の広告

同誌広告によると、主要なカメラの価格は以下の通り。

マミヤシックス・オートマット 29,500円

スーパーフジカM 24,500円

パールIII 24,800円

ミノルタオードコード 29,800円

ニコンS2(F2付き) 68,500円

その他の外観写真